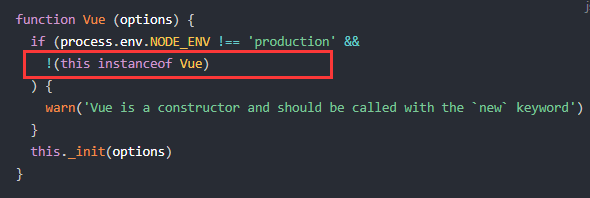

- 因为Vue的构造函数有!(this instanceof Vue的这个限制)

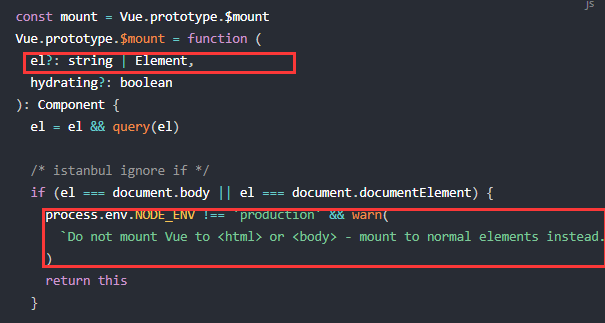

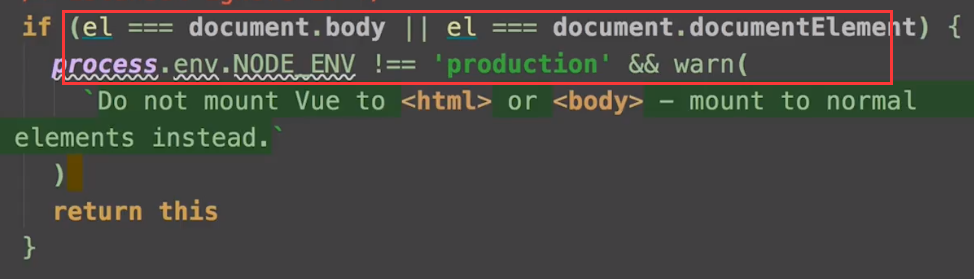

- 需要注意到 el 可以是字符串也可以是具体的element,并且在开发环境下不能绑定到body或者html中。

- 很好地判断逻辑,xxx存在然后xxx

-

所有实例中的el和template都会转换成render方法,这个编译的过程相当复杂,暂时没讲。另外render函数的参数createElement就是vm.createElement

-

Virtual DOM 除了它的数据结构的定义,映射到真实的 DOM 实际上要经历 VNode 的 create、diff、patch 等过程。那么在 Vue.js 中,VNode 的 create 是通过之前提到的 createElement 方法创建的,我们接下来分析这部分的实现。

-

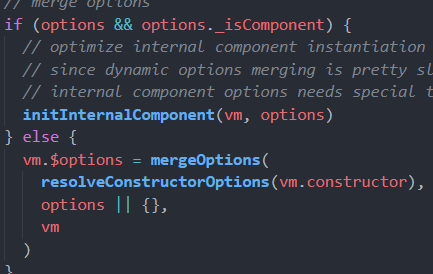

补充一点,在Vue构造函数中,除了判断了是否加new操作符外,主要是执行了this._init,在_init中会让我们带入组件中的选项参数和vm.$options相关的属性混合。比如,$el会绑定带vm.$option.el。也就是说vm.$option.el = vm.$el。

- 为什么在data中定义的数据可以再任何选项中通过this.xxx访问的到?

这时候还要回到Vue的构造函数,this._init()的执行事实上有分为了好几个init,比如initprops,initcomputed,当然也包括initData,这些init是为当前实例vm做的。vue能够做到通过在选项内通过this来访问data就是在initData的时候做了手脚。

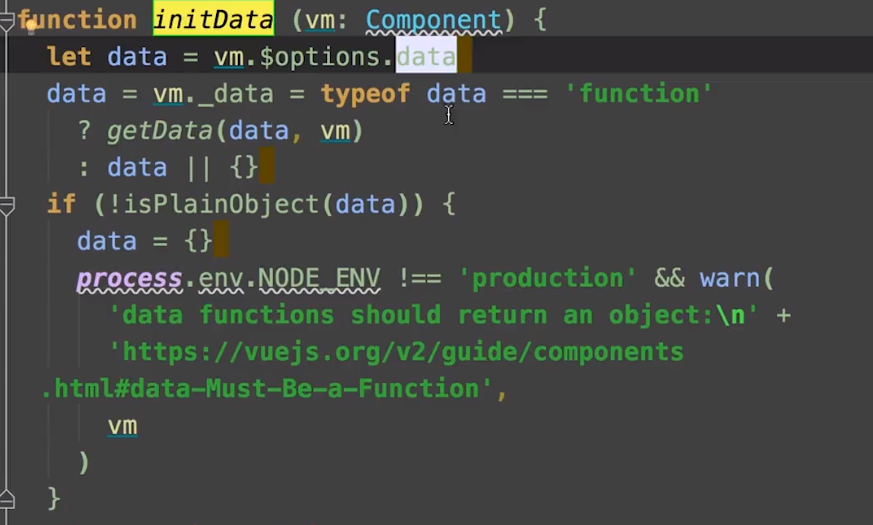

因为Vue在初始化实例的时候会将选项中的内容混合到vm.$options上。因此data被绑定到vm.$options.data上。在initData的时候,先让vm.$options.data

data。然后用又将data赋值给vm._data,这样我们要访问的this.xxx的xxx就成为了vm._data的一个key。在initData临近最后的时候对要访问的xxx设置了一个代理。

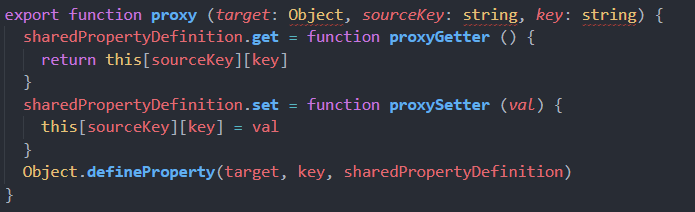

proxy函数的定义如下:

最关键的是最后一步defineProperty。

这里的target就是vm实例。通过defineProperty为传来的key进行访问监听,key就是我们要访问的xxx,当我们set或者get这个传来的key的时候,就自动return当前实例的vm[‘_data’][key]

举个例子:

我们要访问this.name。

那么在initData的时候先data = vm.$options.data。然后this._data = data.

然后当访问this.name时,name就会作为proxy中的第三个参数,target是当前vm实例,而定值字符串`_data`是第二个参数。

proxy的执行过程中,会使用Object.defineProperty对vm.xxx进行get和set监听。此时假如我们访问this,xxx,就会触发get函数,然后返回this[‘_data’][xxx]。这样就实现了通过this就可以访问到data中的数据。

其实可以通过this访问props和methods中定义的内容也是类似的原理。他们都在init的最后调用了这个proxy。

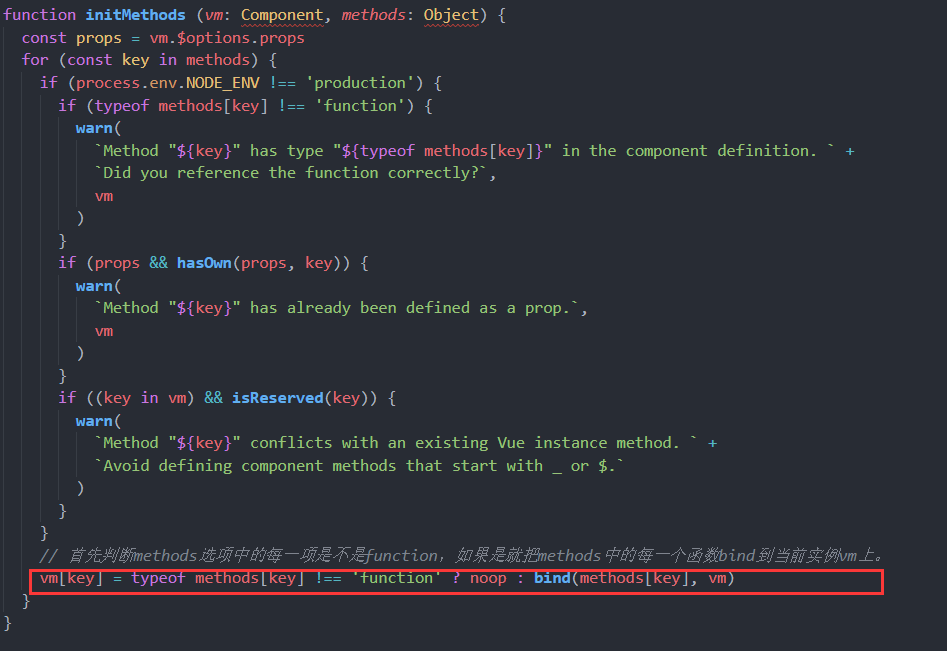

那这也是props和methods等为什么不能重名的原因,因为他们都是共享了同一个proxy方法,一旦重名,Object.defineProperty就会监听vm下的同一个键名。导致后者被覆盖。这并不是我们想要的。

- 为什么methods中的this都默认指向当前vue实例?

因为在new Vue的时候执行了initState,在initState中除了实现了上文提到的data、props等可以通过this.xxx访问到的功能外,还为methods中的每一个方法都通过bind绑定了当前vm实例。

问题:为什么data()要是返回一个对象?

- 在Vue初始化的最后都做了什么?

答:Vue初始化就干了这几件事,首先判断是否有new,然后执行_init方法,_init方法执行之初先融合配置选项,_init方法又分成了好多个子方法,分别用来初始化生命周期,事件中心,初始化data、props、computed、methods、watcher等。

最后一步正是检测有没有vm.$options.el属性,如果有就调用vm.$mount挂载到制定的dom上。

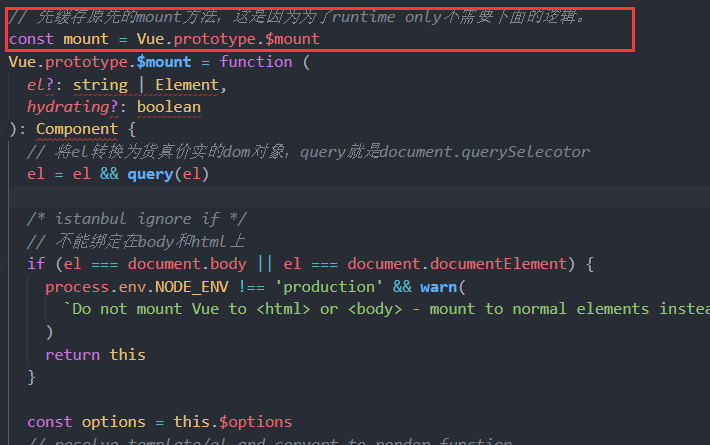

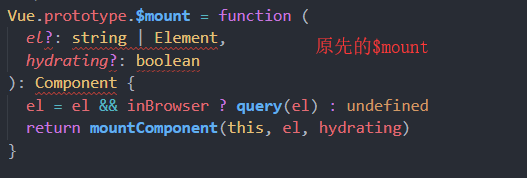

- $mount如何挂载到DOM上的?

答:$mount函数首先会判断vm实例上是否定义了render方法,如果没有就会把el或者template字符串转换为render方法。

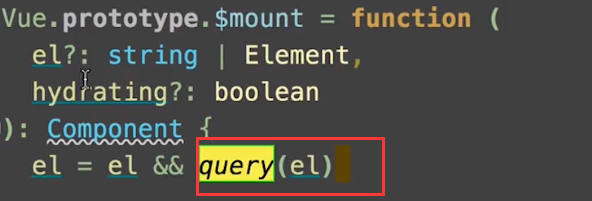

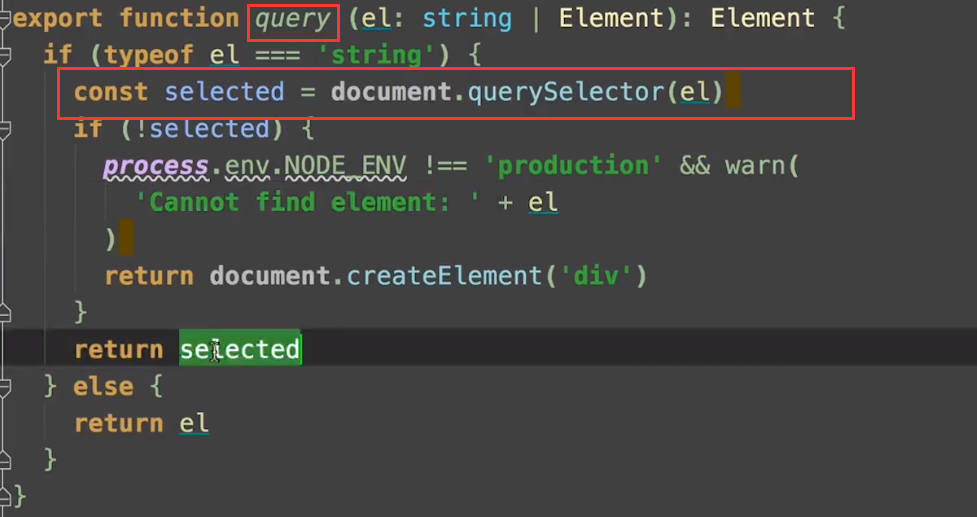

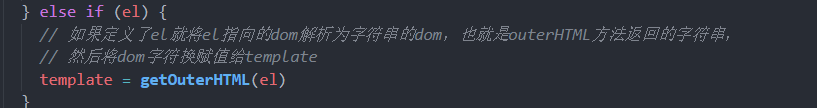

$mount方法支持传入2个参数,第一个是el,它表示挂载的元素,可以是是字符串也可以是dom对象。如果是字符串就转换为dom对象。这一步实际是调用了query方法,query方法的实现很简单,就是调用了document.querySelector根据el后的字符串选择器选择到dom。这就是实现了string -> dom的过程

然后$mount方法对el的目标做了一个判断,不能绑定到body或者html节点上。

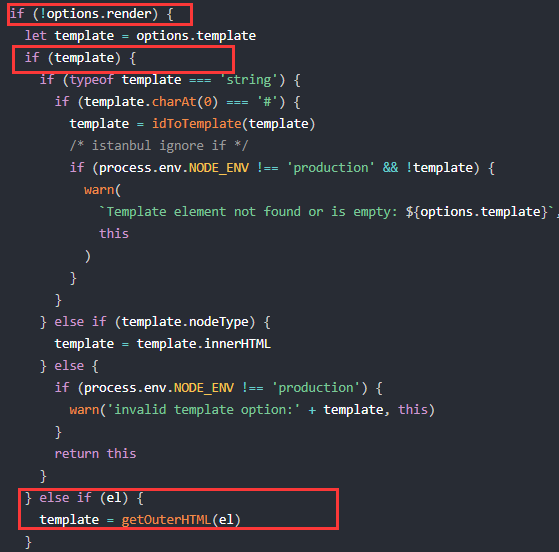

然后又判断了是否设置了render方法。如果没有设置render方法就会继续判断是否设置了template或者el。

如果设置了template就进行一系列的处理,处理的方式主要使用了idToComplate方法。至于idToComplate方法,我们之后再谈。

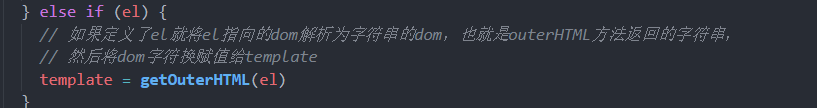

如果没有设置template,设置了el,那么就会通过getOuterHtml方法获取el这个dom对象的html结构,他是一个字符串(这之前已经通过query将el所指向的元素转换成了dom然后又赋值给el了),之后会把这个字符串再次赋值给template。

这个getOuterHTML其实就是原生outerHTML的一个polyfill。最终返回的是一个字符串(因为outerhtml和innerhtml都是返回的字符串)。

关于outerHTML可以参考博文:

https://www.cnblogs.com/hanwater/archive/2009/05/12/1454577.html

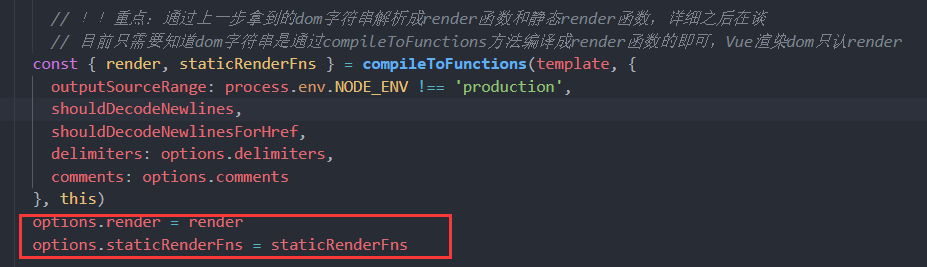

在拿到getOuterHTML返回的dom结构字符串后,$mount方法就会对这个dom结构字符串进行编译,主要使用了compileToFunctions

方法编译成一个render函数(template这个dom字符串具体怎么变成render函数的原理之后详解)

在拿到render函数后,会经过mountComponent这个方法,会通过这个方法,将render函数渲染成真正的dom然后添加观察者(watcher),之后就会挂载到页面上去(详细后讲)。

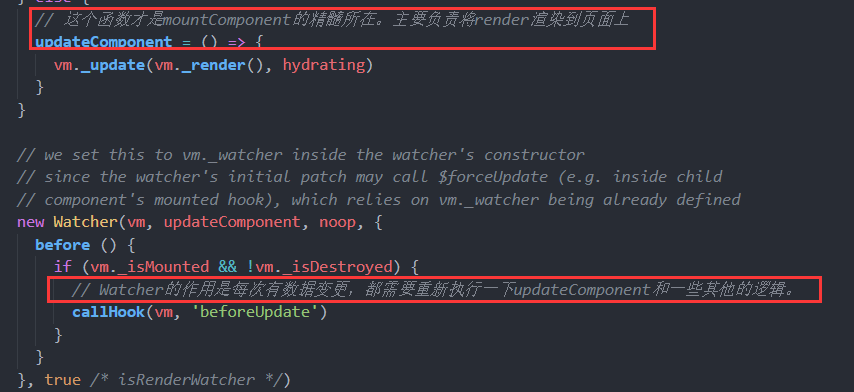

- mountComponent是如何将render函数转换成dom的 ?

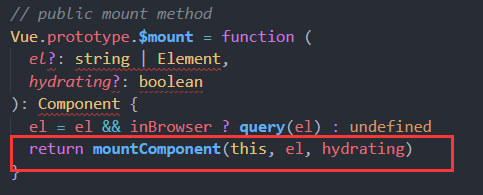

答:这个函数非常的严谨,他首先判断了当前这个vm的vm.$options.render是否存在。

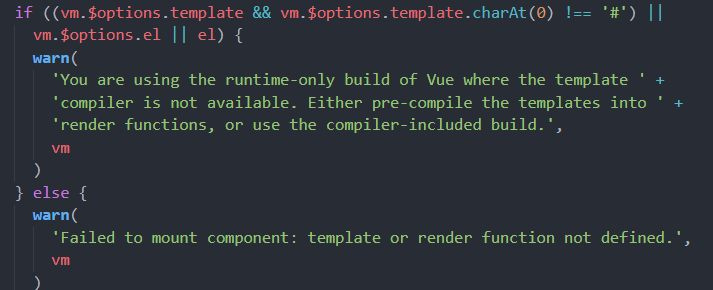

如果不存在,说明你可能写了el或者template但是并没有经过compiler的编译(没安装compiler版本的Vue)。所以会造成没有vm.$options.render属性,这是就会抛出一些错误的警告。

需要注意的是,在上一步中我们通过dom字符串获得了render,然后让vm.$options.render = render了。

其实mountComponet非常的关键,他的核心逻辑就是初始化了一个watcher,然后每当组件发生更新的时候都会调用updateComponent方法,在updateComponent方法中,主要调用了vm._render去生成虚拟dom。watcher起到两个作用,一个是初始化的时候执行updateComponent方法,一个是在检测数据发生变化的时候执行updateComponet方法。详细的内容我们会在以后讲到。mountComponent中核心的逻辑是这个:

TIP:注意,$mount再多处都有定义,之前的$mount方法是对runtime + compiler模式的一种扩充。